Em outubro de 1977, David Bowie atravessou a névoa do pós-Low e abriu as janelas de um estúdio colado ao Muro. Hansa “by the Wall” virou caixa de ressonância para sirenes da Guerra Fria, ruídos de trilhos e conversas em alemão pela janela. “Heroes” nasce desse choque entre aço e respiração. Menos niilista que o antecessor, mas longe de qualquer conforto. É o segundo ato da Trilogia de Berlim com Brian Eno, e captura o momento em que Bowie escolhe a disciplina como método de liberdade.

A faixa-título virou epitáfio otimista para tempos cínicos. O vocal cresce em degraus, microfones abrem e ganham vazão conforme Bowie se aproxima, técnica de Tony Visconti que transforma interpretação em topografia. A guitarra de Robert Fripp corta como neon molhado. O mito fala de amantes perto do Muro. Na prática, é um pacto íntimo contra a paisagem militar. Um “nós” improvisado que resiste por um dia. O bastante para virar hino.

No lado mais pop, “Beauty and the Beast” e “Joe the Lion” mostram um Bowie com dentes, ritmo nervoso, teclados que lampejam como lâminas. “Blackout” soa como energia elétrica descontrolada, cidade que pisca antes de apagar. “V-2 Schneider” presta tributo torto a Florian Schneider, embalado por batida motorik que aponta para Kraftwerk e Neu!, mas com malícia britânica. O álbum fala alemão no sotaque, não na gramática. A intenção é migrante.

O lado instrumental não é descanso. “Sense of Doubt” desce em passos pesados, piano grave que goteja sobre um mar sintetizado. “Moss Garden” faz zen sintético com koto e silêncio como matéria. “Neuköln” cria melancolia de exilado, sax arrastado, bairro turco ao entardecer. O recado é simples. A cidade como estúdio. O estúdio como cidade. Bowie e Eno tratam textura como argumento.

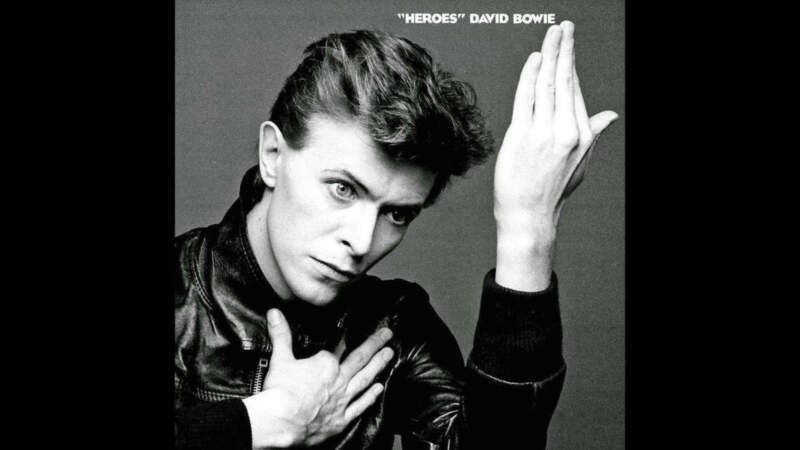

A capa é um manifesto silencioso. Pose angulada inspirada em Erich Heckel. Mãos que não abraçam. Apenas marcam território no ar. Décadas depois, “The Next Day” risca e encobre a própria imagem, gesto de vandalismo afetivo que reafirma a força do ícone. Entre uma e outra, Iggy Pop passa pelo corredor com “The Idiot” e “Lust for Life”. Berlim segue mesmo quando ninguém mais está por lá.

Culturalmente, “Heroes” vira ponte para o pós-punk, o synthpop, a ambição de estúdios que tratam ruído como composição. Jovens em Manchester e Dublin captam a frequência. Bandas de Dusseldorf e Basildon leem o manual escondido nas camadas de delay. A lição não é copiar timbres. É aceitar que clima é estrutura. Atmosfera vira partitura.

Quarenta e oito anos depois, “Heroes” não envelhece. Não por congelar uma época, mas por admitir fissuras. O disco sabe que toda modernidade é remendo. O segredo esteve sempre no método. Restringir para libertar. Repetir para deslocar. Sussurrar para gritar. Na Berlim dividida, Bowie encontrou um atlas de rotas internas. O ouvinte ainda usa esse mapa.

Revisitar o álbum em 2025 é ouvir esperança sem ingenuidade. Uma música que entende o perigo, mas escolhe o gesto que nos salva por um dia. E tudo bem. Às vezes, um dia basta.